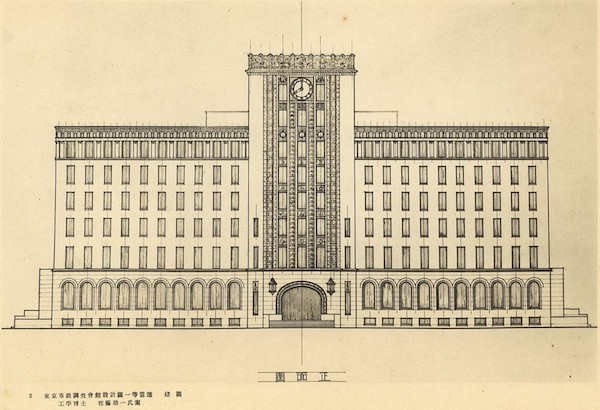

佐藤功一による市政会館の設計

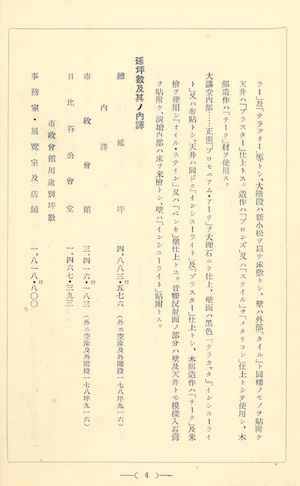

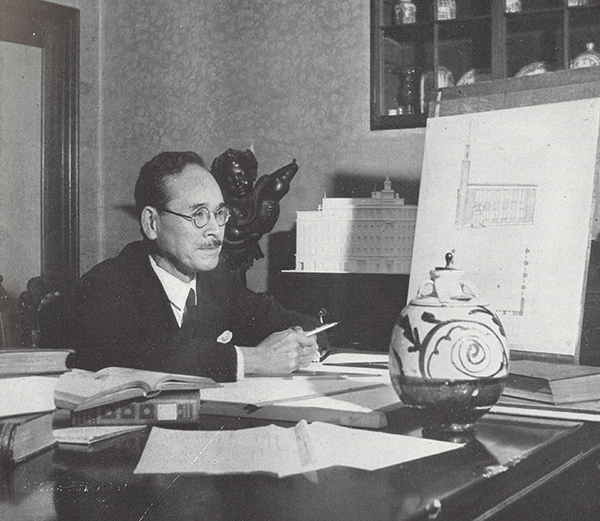

安田善次郎から後藤新平に贈られた寄付を基に1922年に設立された「東京市政調査会」は、寄付の条件とされた公会堂付設の市政会館建設に着手します。建築家8名の懸賞競技の結果、1923年4月に工学博士佐藤功一の案を基礎として設計することになりました。

早稲田大学大隈記念講堂(1927年)や岩手県公会堂(1927年)、群馬県庁昭和庁舎(1928年)、滋賀県庁舎(1939年)など230件以上の建築を手がけました。

佐藤功一は、設計者に選定されるとすぐさま実施設計に取り掛かりましたが、1923年9月に関東大震災が発生します。また、建築認可がすぐに下りなかったこともあり、着工は遅れましたが、その間に佐藤功一の当初の市政会館設計案は大きく見直されました。

(『東京市政調査會館設計圖集』より、本財団市政専門図書館所蔵)

市政会館の建設

1925年10月、合資会社清水組により市政会館の基礎の杭打ち工事に着手しました。日比谷公園の一帯は、かつて日比谷入江と呼ばれる海であった場所で、軟弱な地盤でした。そのため盛土箇所が陥没したり、杭打ちを終えて基礎のコンクリート打ちを始めたところ、公園南側に隣接する歩道の地盤面が傾き、隣接道路に亀裂が生じるなどの問題が起きました。

これらの問題により、建設工事が1年以上中断されましたが、1927年になり、ようやく基礎工事の認可、建物本体工事の認可が下り、その後は順調に工事が進みました。基礎を強固にするため、根切底に長さ約18メートルの松材杭2,200本を打ち込みました。この松材杭の上に鉄筋コンクリートで筏組をつくり、その上に鉄骨鉄筋コンクリート造で建設されました。

市政会館の竣工

竣工を待ち望んだ本財団創立者の後藤新平は、1929年4月に急逝し、完成した市政会館の姿を見ることはありませんでした。半年後の1929年10月19日、市政会館・日比谷公会堂が竣工し、落成式を迎えました。

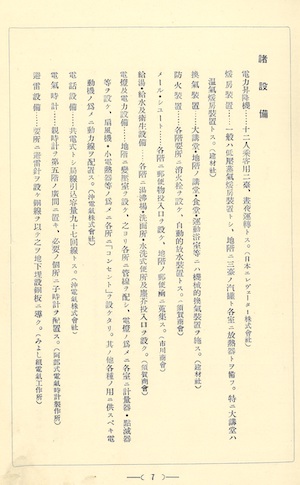

『市政会館及日比谷公会堂建築工事概要』によると、新築時の市政会館の諸設備は、電力昇降機(エレベーター)2台、暖房装置、換気装置、防火装置、メールシュート、給湯・給水及び衛生設備、電話設備等を施し、また、要所に電気時計、避雷設備を配し、当時としては最新の設備を誇りました。